|

|

Actualité du dopage |

Introduction par Antoine Vayer

Richard, 5 ans, un jeune qui a fait du vélo comme Pierre et Noah.

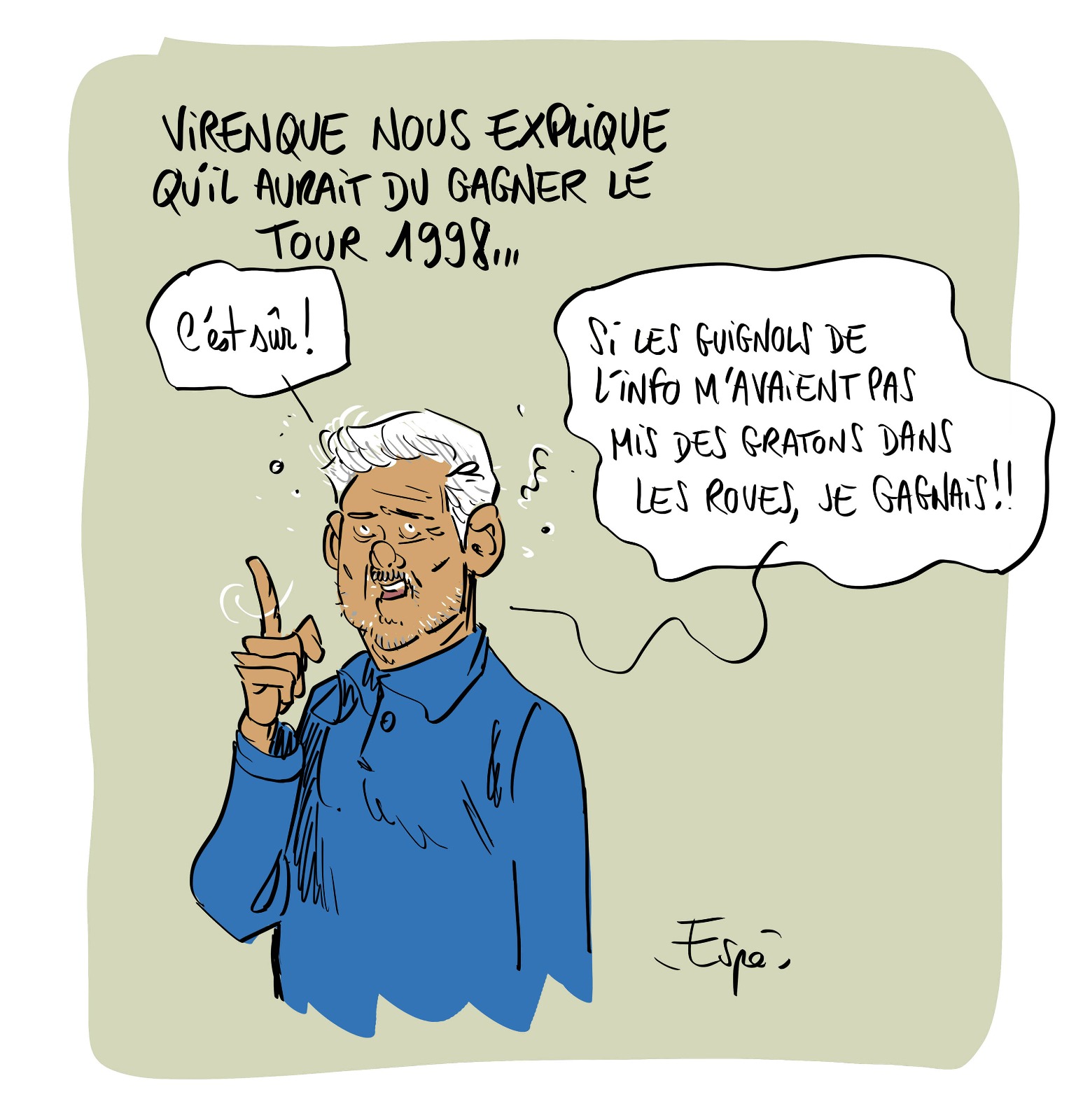

Richard Virenque n'aurait jamais gagné le Tour 1998 ni n'aurait terminé sur le podium. J'ai bien fait de le dénoncer et de l'envoyer au tribunal de Lille au procès Festina en 2000. Mon Pascal Hervé, que j'ai d'abord entraîné hors de l'équipe avant de l'intégrer, et qui l'accompagnait au procès, est mort cette année, à 60 ans. Il était presque d'accord avec moi finalement m'a-t-il dit avant de mourir. Pas Richard. Mais, c'est vrai, comme il est toujours dans une phase de syncrétisme et d'égocentrisme intellectuel d'un enfant de 5 ans illettré et analphabète (on peut le prouver), il le pense, en parfait mythomane qui croit en ses propres mensonges. Je n'ai jamais discuté depuis 2000 avec lui. Quelqu'un peut-il organiser un débat ? FranceTV ? Ce qui est pire c'est qu'il est invité le Richard, seul, sans contradiction, sur le service public au côté de Jalabert, et qu'il peut dire ce qui lui passe par la tête. On tombe si bas qu'on se demande si FranceTV n'est pas déjà privatisée.

Ou alors à France TV, ils pensent comme nous que les watts sont plus pertinents que les temps pour démasquer les tricheurs-menteurs et voleurs qu'ils embauchent et font intervenir à tour de bras. Quoiqu'ils doivent s'en foutre des watts, remarquez.

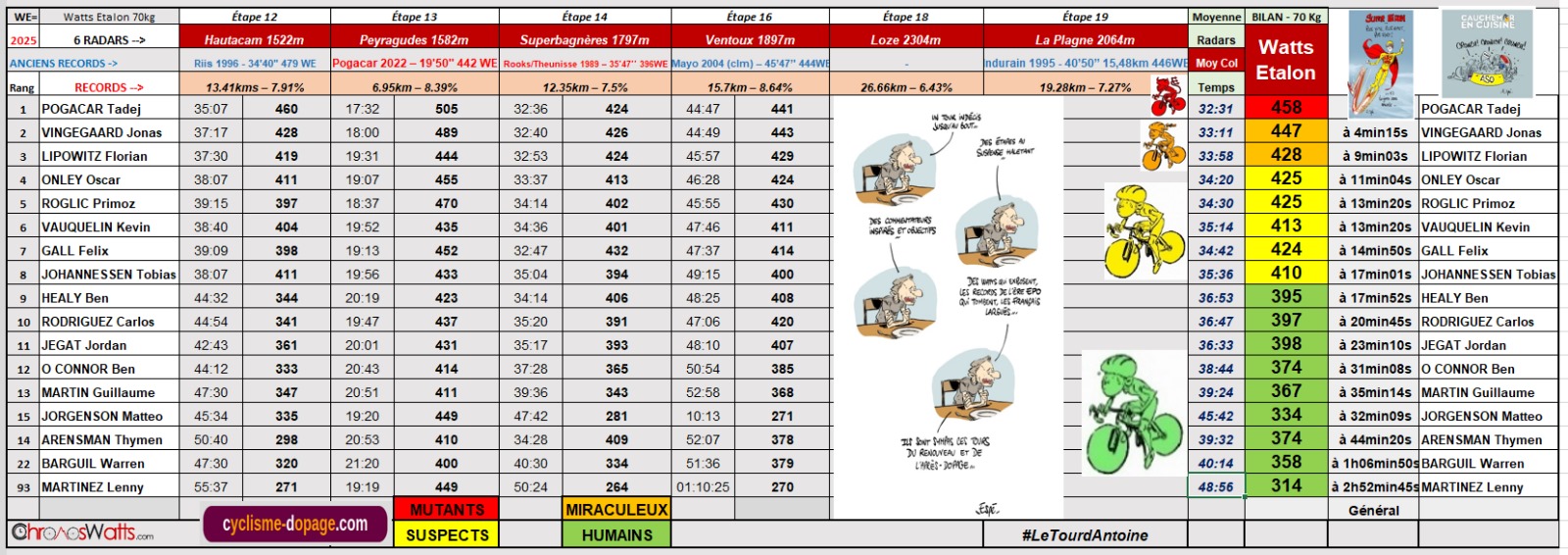

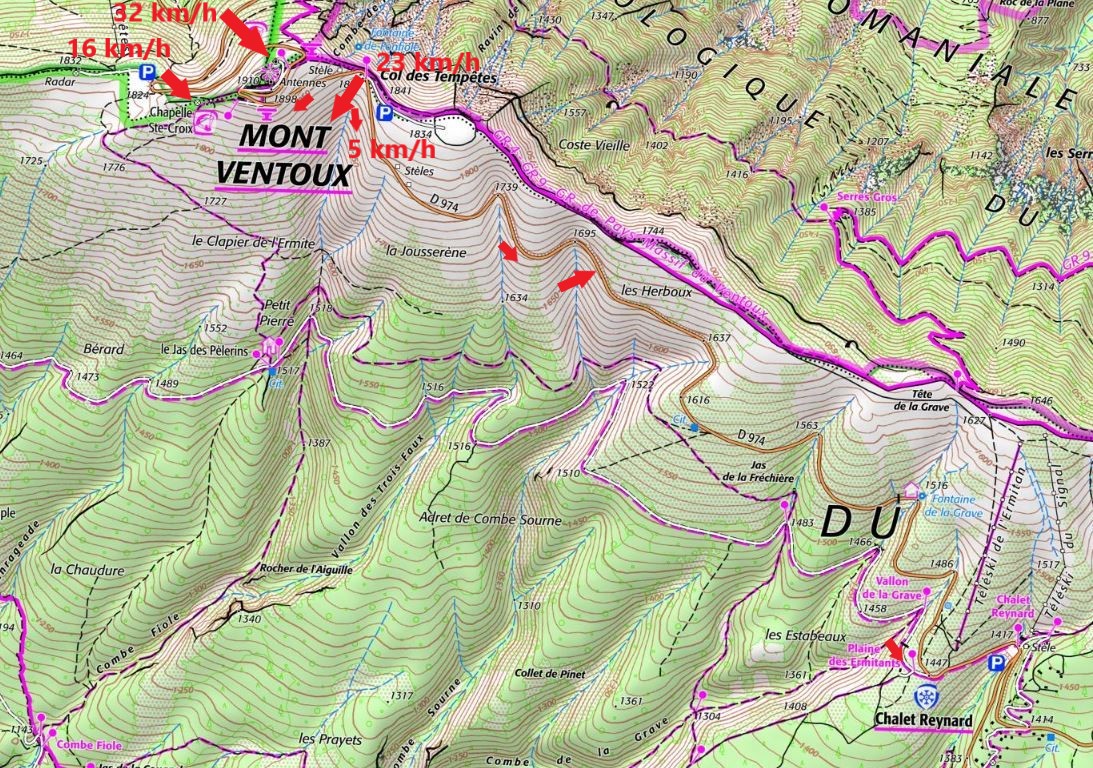

Qu'en est-il après le Ventoux, 4ème des radars de Fred Portoleau sur ce Tour de France ? Il reste les longs de Courchevel et de La Plagne pour compléter la liste des radars. On est sûr que Jegat ne se dope pas, ou alors bien mal. Vauquelin doit faire un effort pour nous convaincre. Il le fera. Healy est extrêmement inquiétant et revient dans le game, mutant de puncheur à grimpeur.

Les deux mutants du Tour

Après une montée de double record du Mont Ventoux, sur la section jusqu'à Chalet Reynard et sur la section complète jusqu'au sommet, le maillot jaune Tadej Pogacar devrait dépasser les 440 watts étalon de moyenne sur les six radars. Pourquoi pas dépasser les 450 watts comme l'an passé si jamais on a un Jonas Vingegaard très en forme dans les Alpes ? En effet, si Vingegaard le titille, Pogacar devra développer plus de watts pour lui résister, ce qu'il fait dorénavant bêtement mais intelligemment ou le battre et alors accrocher de nouvelles victoires d'étapes ? Allez Tadej ! La moyenne de Pogacar est après le Ventoux de 458 watts étalon pour des durées d'ascension moyennes de 32min31s. Vingegaard a développé en moyenne 447 watts étalon, pour l'instant. Allez les gars ! Derrière eux, on pourrait retrouver, proches aussi de la zone miraculeuse de 430 watts étalon, Lipowitz, Onley, Roglic et Gall. On espère encore les voir redescendre dans la zone suspecte. Vauquelin et Johanessen devraient logiquement terminer dans la zone humaine en dessous de 410 watts étalon. Ce qui ne veut pas dire que dans cette zone on ne triche pas. Ne soyons pas dupes.

Car enfin comment expliquer ce Ben Healy, 1m75 pour 65kg, et ses huit (4 + 4 !) accélérations de 500 à 600 watts, certaines pendant plus de 30 secondes à la fin de l'ascension du Ventoux, accompagné par Paret-Peintre, 1m78 pour 50 kg, comme s'ils étaient sur un vélodrome ? On rêve en direct. Personne ne réagit. C'est déjà légalisé ?

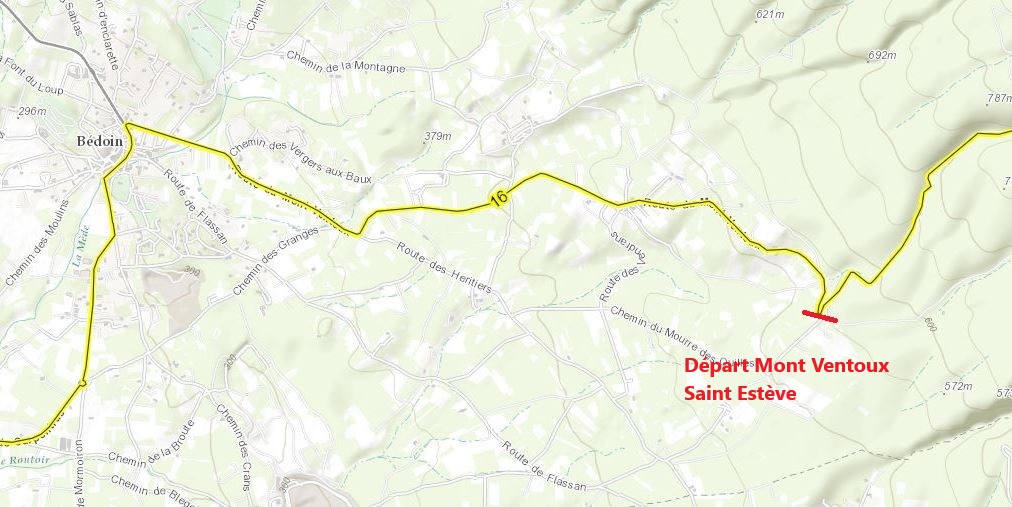

Tadej Pogacar vient donc de battre le record d'Iban Mayo d'une minute en 44min47s depuis le virage de St Estève. En 2004, Iban Mayo avait remporté le-contre-la montre depuis Bédouin sur 21,6km. Pogacar a forcément dépensé plus d'énergie avant l'ascension du Ventoux avec 150 km de plaine depuis Montpellier. Il avait l'avantage sur Mayo de rouler en peloton entre Bedoin et St Estève, sur la première partie de la montée, c'est la raison pour laquelle le pseudo “record” médiatisé depuis Bédoin est nul et non avenu pour être comparé. Il faut rouler à moins de 25 km/h, ne pas profiter de l'aspiration (drafting). Iban Mayo disposait déjà il y a 21 ans d'un vélo léger Orbea en 2004 de 6,8 kg. On ne peut pas dire que Pogacar va plus vite que les plus grands dopés de cette ère à l'EPO, aux hormones de croissances, aux anabolisants, aux corticoïdes, au clenbutérol, produits tous combinés à minima.

Et dire que Jalabert a été plusieurs fois Numéro Un mondial de cet ère et, comme Virenque, tout ça sans s'être jamais dopé comme il est dit sur FranceTV ! Ça fait rêver.

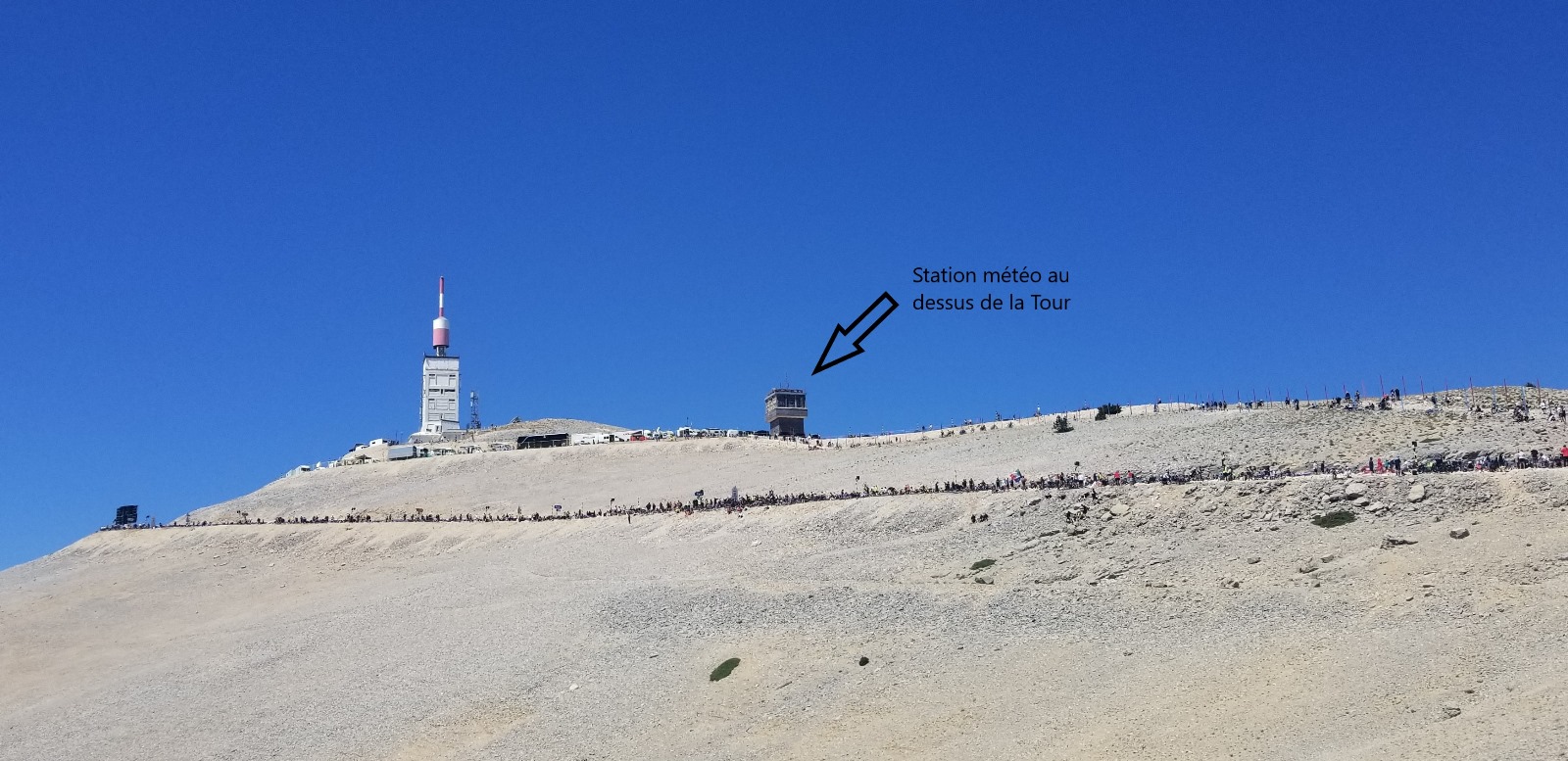

Point météo

Pour s'assurer de la fiabilité de nos calculs, on avait dépêché Fred sur place, au sommet du Ventoux, pour bien prendre en compte tous les paramètres et particulièrement le vent qu'on sait turbulent là-haut. Les résultats des stations météo (https://www.meteo-ventoux.fr/) ne suffisent pas forcément au Mont chauve. Fred a donc vérifié. Il a consulté de nombreux coureurs amateurs de vélos sur place. Ses calculs sont fiables. Plus que les compteurs.

Voilà son compte-rendu : “Observation du vent sur le Mont Ventoux le 22 juillet 2025 (vitesse avec anémomètre ou direction des drapeaux si pas de valeurs mesurées). Vent à 32 km/h de direction NNO à la station météo mais des vitesses plus basses relevées près de la route empruntée par les coureurs. En dessous de 1700m, peu de vent d'après mes observations sur place“.

Forts de ces observations, on savait donc que les calculs sur le haut n'allaient pas être faussés et aussi que le “Mayo-nnaise” du record de Mayo allait tourner. C'est exactement ce qui s'est passé.

Place aux jeunes

Avant l'étape d'hier, j'ai eu le temps de demander une chronique à Jérôme Lafosse, entraîneur mais aussi ingénieur en informatique, diplômé du CNAM. Avec ses étudiants, il fait des travaux de recherche sur tous les capteurs qui existent dans le cyclisme. C'est un passionné. Sa jeune fille est une championne. Il est au contact du terrain. Il voulait répondre à notre Président de la République à la place de Laurent Jalabert, incompétent dans ce domain quand dans les autres, qui décidément ne sait que mentir, même au premier des Français, c'est dire ! Bon Il a aussi menti aux sénateurs.

C'est un article essentiel que la Fédération Française de Cyclisme devrait lire.

Par Jérôme Lafosse

Lors de sa visite sur la 12ème étape du Tour de France 2025, le Président Emmanuel Macron a posé la question suivante aux consultants de RTL : « Comment mettre les jeunes au vélo ? ».

Bien sûr, demander à Jalabert « comment mettre les jeunes au vélo ? » n'est pas une ineptie : il est censé en connaître un rayon. Mais, à l'instar de la politique, des nouvelles technologies, de la nutrition, de la médecine, et j'en passe, les journalistes ne demandent jamais l'avis à ceux qui sont sur le terrain. Comme si les « petites gens » étaient des ploucs incultes, sans la moindre force de proposition.

Avant de tenter de répondre à la question du Président Macron concernant le cyclisme, on peut s'attarder deux secondes sur la réponse de Jalabert : « Les jeunes ne font pas d'effort, ils vont à l'école en sport, en jean/baskets. » Fin de la conversation — et d'un développement construit, instructif et pédagogique.

De mon humble point de vue d'entraîneur-éducateur auprès des jeunes depuis plus de vingt ans, la réponse de Jalabert est loin d'être complète. Le microcosme du cyclisme est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Tout d'abord, comme dans la plupart des domaines, les gens de terrain sont souvent compétents, appliqués et motivés — mais ils ne sont pas écoutés, et ils manquent cruellement de moyens. Je ne crache pas dans la soupe du cyclisme : les personnes en poste font ce qu'elles peuvent. Mais il est évident que le système cycliste en France n'est pas adapté.

Il ne s'agit pas de « mettre les jeunes au vélo » : ils y sont déjà mais ils n'y restent pas.

Illustrons le système actuel à l'aide de deux cas concrets. Toute ressemblance avec des personnes réelles ou ayant existé est purement fortuite.

L'exemple du « petit » Pierre

Prenons l'exemple de Pierre, 10 ans, petit, gringalet, volontaire et teigneux, qui, jusqu'à maintenant, fait du vélo pour le plaisir avec ses copains, organisant un petit « Tour de France » autour du village. Il passe la plupart de son temps à poncer les routes du coin pour aller au lac ou, tout simplement, rendre visite à sa grand-mère. Aujourd'hui, il souhaite s'inscrire en club.

Licence prise auprès du club local, « le petit » Pierre découvre une superbe bande de copains et copines le mercredi après-midi, avec le goûter qui va bien et de bonnes parties de rigolade à vélo.

Mais il va vite comprendre que, s'il veut suivre le rythme et progresser un minimum, ses parents devront investir dans un vélo plus performant — voire dans une machine très coûteuse.

Pierre va alors chercher toutes les aides possibles auprès de la fédération en vain.

Deuxième étape : il réussit enfin à suivre les anciens du club. Évidemment, il veut tenter la compétition et participer à des courses. Mais son euphorie retombe vite : il n'est pas encore développé physiquement, les meilleurs ont déjà un coach perso pour optimiser l'entraînement, et les parcours sont tous les mêmes : des circuits plats, étroits, dangereux, d'à peine 3 km. Rien à voir avec les sorties qu'il faisait avec ses copains dans le village, ou avec sa fameuse montée de 5 km à 10 % menant à l'église, qu'il appelle fièrement « le Tourmalet ».

Alors, au mieux, Pierre poursuivra encore un an pour « voir », au pire, il abandonnera le club après trois courses, persuadé qu'il n'est pas fait pour le cyclisme

Voilà, Monsieur le Président, comment on passe à côté d'un enfant qui voulait simplement se mettre au vélo — et qui en avait envie.

Le rôle des éducateurs dévoués est essentiel dans ce contexte. Mais comment faire comprendre à un jeune cycliste — et surtout à ses parents — qu'il est sur la bonne voie ? Qu'il va grandir, qu'il est peut-être simplement en retard de croissance, qu'il a des capacités, qu'il possède déjà le mental alors qu'il termine bon dernier chaque dimanche, ou juste devant le petit rondouillard du club voisin ?

Comment faire entendre à ces mêmes parents — qui se sacrifient chaque week-end pour des « courses au saucisson » — avec des dépenses cumulées qui dépassent parfois le budget vacances prévu pour le Cap d'Agde ?

Le pire, c'est la pression qui pèse sur les épaules du gosse. Il comprend très vite qu'il coûte une fortune à ses parents, en équipement, en déplacements mais qu'il n'y arrive pas. Il a peur de les décevoir. Et parfois, sa seule solution, c'est d'arrêter.

Le plus triste, c'est que s'il n'avait jamais mis les pieds en compétition, s'il n'avait pas découvert ce qu'est le cyclisme « organisé », il continuerait à faire du vélo dans son village. Juste pour le plaisir. Comme avant.

Noah, la star du club

Évidemment, pour les plus sceptiques, prenons l'exemple de Noah, 15 ans et demi, physique de bûcheron, licencié en club depuis quatre ans. Ses parents vous diront : « Il a tout de suite marché et on passe de bons moments sur les courses. » L'adolescent boutonneux, à la croissance avancée et à la testostérone abondante, s'impose effectivement depuis les catégories U13, U15 et U17. Ses parents sont fiers. Ici, nous sommes à l'opposé du « petit » Pierre.

Noah est balaise, il domine chaque week-end sur les courses, et il souhaite intégrer le pôle espoir du coin. Sa chambre est remplie de coupes et de médailles recyclées (d'anciennes coupes de clubs des années 1980/1990). Les parents ont même pris un coach sportif, à 100 € par mois, pour qu'il progresse encore, qu'il devienne pro comme son idole slovène, Pogacar. Il roule entre 15 et 25 heures par semaine, pense vélo, mange vélo, dort vélo. Son adolescence sera rythmée par les mails de son coach personnel — qu'il ne verra sans doute jamais —, les flocons d'avoine, les gels énergétiques à 15000 dollars, et la recherche de KOM sur Strava.

Il finira par ne même plus aller aux entraînements du club, car son entraîneur lui aura prévu autre chose le mercredi après-midi, dans son plan d'entraînement personnalisé.

L'école sera reléguée au second plan, voire abandonnée. Mais « t'inquiète », quand il sera pro chez UAE, il pourra rembourser les parents — et la petite sœur, qui ne fait rien de ses journées, car toute la famille est dévouée au prodige.

Les parents sont à quatre pattes devant les instances de la Fédération Française de Cyclisme, prêts à dépenser des fortunes sans broncher pour emmener leur pépite aux Coupes de France et aux divers championnats.

Dans de très rares cas, Noah continuera à progresser et parviendra à gagner de l'argent avec sa passion, en espérant qu'une vilaine chute ne vienne pas mettre un terme à tout cela. Car il est important de rappeler que le terrain de jeu de ces sportifs est la route.

Mais dans la majorité des cas, l'éducateur avait raison : arrivé en catégorie junior, le gosse prend des claques chaque week-end, finit par retomber dans l'anonymat des coureurs et arrête rapidement la compétition. Il est saturé par le vélo, après avoir voulu ressembler trop tôt à ses idoles.

Je ne lui jette pas la pierre : c'est compliqué de faire comprendre à un jeune — et à ses parents — qu'il doit avant tout prendre du plaisir à vélo, garder les pieds sur terre, surtout s'il est physiquement très développé pour son âge. Il faut aussi lui expliquer que les courses proposées par la fédération correspondent surtout à un seul profil de rouleur/puissant, et qu'il en fait déjà beaucoup trop par rapport aux autres.

Encore un jeune qui ne fera plus de vélo.

Alors vous me direz : « Oui, mais les autres jeunes, entre « le petit » Pierre et Noah ? »

Ils représentent la majorité des jeunes à vélo dans les clubs. Chaque week-end, ils galèrent pour accrocher difficilement un podium, surtout quand les « cracks » ne sont pas présents aux courses.

Le papa s'improvise mécano vélo pendant que la maman tient la buvette. L'été, les parents passent les bidons et déambulent sur les bords de route, roues de rechange en main.

L'hiver, ils nettoient les vélos de cyclo-cross et se gèlent patiemment dans la boue. Ils tiendront jusqu'en catégorie junior, ce moment fatidique où l'ado devient adulte, permis en poche, se rendant seul aux courses. Il tiendra le temps qu'il peut, par passion pour le cyclisme avant d'abandonner par dépit.

Mais alors, quelles sont les pistes de solutions pour remettre les jeunes à vélo dans de bonnes conditions ?

Pour réussir à former un futur champion français et surtout redonner envie aux jeunes de pédaler, il faut repartir d'une feuille blanche et tout remettre à plat.

Comme expliqué en préambule de cet article, les éducateurs, entraîneurs et accompagnateurs de terrain sont une véritable force de proposition. Il est essentiel de les écouter.

Je vous propose ci-après un petit manifeste, sans prétention, composé de quelques pistes d'amélioration pour remettre les jeunes à vélo — en allant un peu plus loin que Monsieur Jalabert.

1°) Proposer du vélo plaisir et développer des sportifs complets

Les clubs formateurs doivent revenir à l'essentiel : le vélo plaisir.

Cela signifie organiser des sorties en groupe, en privilégiant des activités ludiques et des jeux qui donnent envie de pédaler.

Il est crucial de former des athlètes complets, pas seulement des cyclistes spécialisés trop tôt.

Les jeunes n'ont pas besoin d'accumuler des heures de selle à tout prix. Il faut au contraire favoriser le développement de toutes leurs facultés physiques, en sollicitant diverses filières musculaires et capacités motrices.

2°) Mettre en place de nouvelles épreuves et compétitions

Le format et le contenu des compétitions chez les jeunes ne sont plus du tout adaptés. La plupart des courses sont presque toutes plates, en circuit fermé, et souvent très dangereuses.

Bien sûr, le nombre limité de bénévoles et les contraintes réglementaires expliquent en partie ce choix. Mais si l'on veut vraiment remettre les jeunes à vélo — et faire émerger un futur champion dans les dix prochaines années — il faut proposer autre chose.

Comment faire naître un grimpeur, si les jeunes ne commencent à monter des cols qu'à 18 ans ? Comment révéler des spécialistes du chrono, s'ils ne participent jamais à des épreuves en solitaire ?

Pourquoi ne pas imaginer des épreuves sans classement ou des compétitions axées sur la gestion de l'effort, où ce n'est pas le meilleur temps qui est récompensé, mais la meilleure stratégie de l'effort ?

Une course en ligne, un trail à pied, un vrai contre-la-montre de plusieurs kilomètres autant d'idées à explorer pour diversifier la formation des jeunes.

3°) Interdire les compteurs lors des épreuves et autoriser tous les braquets chez les jeunes

Après avoir repensé le format des épreuves, il est indispensable d'interdire l'usage des compteurs et de l'électronique en compétition chez les jeunes.

La fédération fait toujours la chasse aux braquets lors des courses, souvent de façon excessive, alors qu'elle devrait plutôt laisser les braquets libres et interdire l'électronique et la collecte de données en compétition chez les jeunes.

Aujourd'hui, les jeunes ne savent plus rouler aux sensations : ils ont les yeux rivés sur leur compteur et ne parlent que de leurs chiffres. Le braquet, en réalité, est un faux problème. Il ne provoque pas de blessures car un jeune incapable d'emmener un 52x11 ne pourra simplement pas l'utiliser. D'ailleurs, cette obsession des braquets n'existe pas chez les filles, ce qui démontre bien qu'il s'agit d'un faux débat.

4°) Autoriser le surclassement des jeunes lors des épreuves

Il est essentiel, comme dans d'autres disciplines, d'autoriser un jeune sportif à participer aux épreuves d'une catégorie d'âge supérieure à la sienne. Par exemple, un jeune très fort en U13 pourrait courir avec les U15, ce qui lui permettrait de progresser en affrontant un niveau plus élevé, tout en libérant de la place dans sa catégorie d'origine.

5°) Ne pas suivre aveuglément l'exemple des professionnels

Il faut certes vivre avec son temps : les jeunes aiment utiliser des capteurs de puissance à l'entraînement, avoir un coach sportif et consommer les mêmes produits que leurs idoles.

Mais ils ne bénéficient pas de l'encadrement rigoureux des professionnels.

Par exemple, quand je vois la quantité de glucides et de caféine ingérée par les jeunes en U15 et U17, je me demande si tout cela est bien raisonnable Malheureusement, on verra ce que cela donnera dans plusieurs années.

6°) Sensibiliser aux dangers de la route et développer les vélodromes

Les parents ont souvent peur — et à juste titre — des dangers de la route pour leurs enfants.

Car oui, le terrain d'entraînement naturel d'un cycliste, c'est la route. Mais aujourd'hui, les circuits de course sont souvent mal sécurisés, et les infrastructures adaptées manquent cruellement. Les villes devraient investir dans des vélodromes, ou au minimum dans des pistes fermées et sécurisées, pour permettre aux jeunes de pratiquer le cyclisme dans de bonnes conditions.

Plus de sécurité, c'est plus de sérénité pour les familles et donc plus de jeunes sur un vélo.

7°) Créer l'équivalent de l'article 21 pour valoriser les clubs formateurs

Au football, lorsqu'un jeune signe un contrat professionnel, les clubs formateurs perçoivent une compensation financière (article 21 du règlement FIFA) pour leur contribution à sa formation.

Cela paraît tout à fait logique : ce sont bien ces clubs qui étaient présents dès le début, lors des entraînements sous la pluie, des premières compétitions, des pépins de santé, et des galères du quotidien. Pourquoi ne pas imaginer un système similaire pour le cyclisme ?

Une telle mesure permettrait de reconnaître le travail de terrain des petits clubs, et d'améliorer leurs moyens pour continuer à encadrer et former les jeunes dans de bonnes conditions.

8°) Améliorer les tests et les détections chez les jeunes

Dans certains pays, les détections se font très tôt, dès le collège ou le lycée, souvent lors des cours d'EPS. Cela permet d'identifier des profils intéressants sans pression, dans un cadre naturel et collectif. En France, la fédération propose un suivi à l'aide d'une plateforme, avec des tests de PMA ou de Wingate sur home-trainer parfois dès l'âge de 13 ans. Non seulement ces tests sont trop précoces, mais ils sont aussi mal adaptés au développement du jeune cycliste. Ils valorisent la puissance brute à un âge où tout le monde ne se développe pas au même rythme, et peuvent fausser les sélections. Ce qu'il faut avant tout, ce sont des outils de détection plus progressifs, globaux et pédagogiques, intégrés au sein des clubs et encadrés par des éducateurs formés — et non des batteries de chiffres sur un home-trainer.

9°) Mettre en place un suivi pédagogique, psychologique et médical après une chute

Dans le cyclisme moderne, les chutes sont fréquentes, parfois violentes — et pour certains jeunes, elles marquent la fin de leur parcours. Le traumatisme n'est pas seulement physique : la peur, le doute ou la perte de confiance peuvent pousser un enfant à abandonner définitivement le vélo. Il est donc indispensable de mettre rapidement en place un suivi adapté pour les jeunes concernés :

Et cela vaut aussi pour les parents, souvent très affectés ou culpabilisés.

Sans cet accompagnement, beaucoup de jeunes talents disparaissent non pas par manque d'envie, mais par peur.

10°) Aider financièrement les familles

Aujourd'hui, les déplacements vers les grandes compétitions (Coupes de France, championnats régionaux ou nationaux) ne sont même pas pris en charge par la fédération.

Pire encore : certaines régions n'ont même pas les moyens de prêter un maillot ou un cuissard à leurs jeunes sélectionnés Une misère complète, indigne d'un sport structuré.

Les familles, déjà très sollicitées tout au long de l'année, doivent payer de leur poche. Résultat : beaucoup de jeunes talentueux ne peuvent pas suivre, non pas à cause du niveau sportif, mais pour des raisons purement économiques.

Si on veut réellement donner une chance à tous et mettre les jeunes au vélo, il faut aider les familles, soit par des subventions, soit par une meilleure répartition des moyens à tous les niveaux (clubs, ligues, fédé).

Conclusion

Mettre les jeunes à vélo, ce n'est pas une affaire de détection, de data ou de conférences de soi-disant spécialistes. C'est, avant tout, une histoire d'éducateurs dévoués, de parents fatigués, et de jeunes passionnés mais trop souvent oubliés.

Le système actuel ne manque pas de passion. Il manque d'écoute, de cohérence et de moyens.

Ce n'est pas d'une réforme dont nous avons besoin, mais d'une remise à plat complète. Moins de course au rendement, plus de plaisir. Moins de copier-coller du cyclisme pro, plus d'adaptation au terrain. Moins d'abandons, plus d'accompagnement.

Oui, des talents, il y en a. Oui, des clubs, il en existe. Mais le système est élitiste, trop rigide, trop coûteux, trop dangereux et parfois même contre-productif.

Avant de chercher un futur Pogacar français, commençons par ne pas perdre nos « petits » Pierre, nos Noah, et tous ceux entre les deux. Offrons-leur du plaisir, des épreuves variées et sécurisées, du temps pour grandir et un peu de moyens.

Le reste viendra.

Beaucoup décrochent, non pas par manque de talent, mais à cause d'un système déconnecté de la réalité. Il est temps d'adresser un appel clair à la Fédération, aux institutions ou même à vous, Monsieur le Président, puisque c'est vous qui posez la question.

Cette page a été mise en ligne le 23/07/2025