|

|

Actualité du dopage |

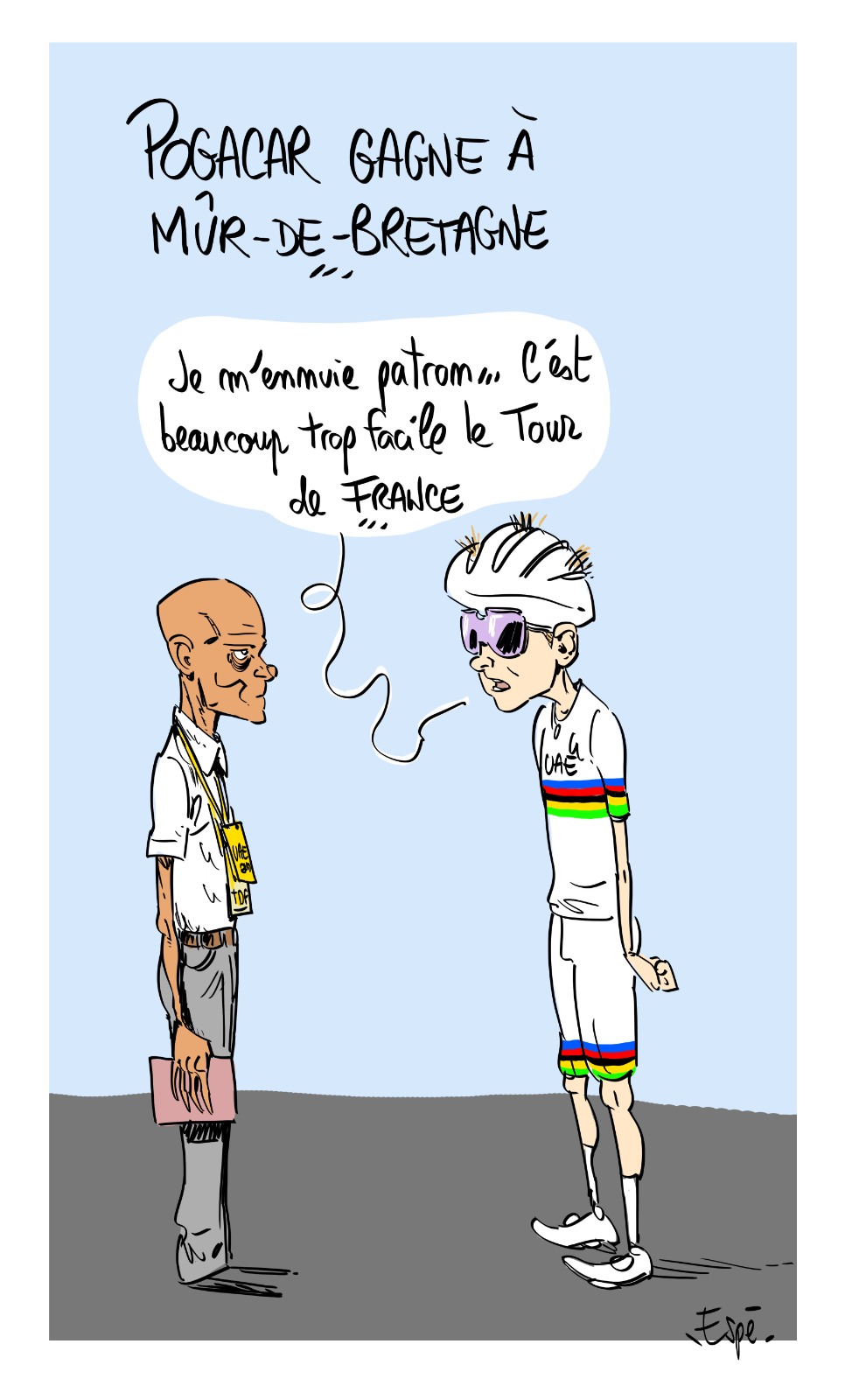

Introduction d'Antoine Vayer : « Heureux celui qui croit sans avoir vu » dit Jésus Pogacar à Thomas Voeckler. Cette béatitude n'est ni une condamnation de nos doutes légitimes, ni une invitation à la crédulité, mais une invitation à ne pas rester enfermés dans nos doutes. C'est le message d'Emmanuel Hoarau avec qui j'ai échangé sur X (anciennement Twitter), comme avec une foultitude de personnes aux avis divergents. Ce réseau social, je l'aime bien, nonobstant son propriétaire actuel. Emmanuel m'a dit : « J'ai envie d'y croire ! ». Il a 20 ans.

Je trouve cela étrange. Je lui ai demandé de nous dire pourquoi. Emmanuel est sans doute représentatif d'une frange des spectateurs. C'est peut-être cela la magie du Tour. Des gens qui, malgré l'histoire, malgré les évidences, malgré les preuves, sont, selon moi, dans le déni.

Source : Espé - 11/07/2025

L'américain Quinn Simmons, trumpiste et raciste presque assumé, échappé toute la journée aurait fait 375 watts de moyenne sur l'étape de Vire hier avec 3500m de dénivelé positif pendant 4h30. Aujourd'hui, nouvelle tranche de rigolade ou de sidération, c'est selon. Dans la cote de Mûr-de-Bretagne, à 29,83 km/h, en 4 minutes 05 secondes, en temporisant en vue du sprint final, Pogacar, sans suer, en respirant tranquillement, entre 500 et 600 Watts Etalon a gagné une deuxième étape et repris le maillot jaune. Non seulement, TOUT SEUL contre tout le peloton, Pogacar pourrait presque gagner en un gigantesque contre-la-montre à 42km/h ce Tour de France 2025, mais, c'est confirmé, il peut encore gagner 8 étapes, facilement s'il le veut. Il porterait son total à 10, après avoir fait aussi deux fois deuxième.

Source : Espé - 11/07/2025

« Heureux celui qui croit sans vouloir voir », dis-je à Emmanuel que je vous invite à lire :

Antoine Vayer

Par Emmanuel Hoarau, journaliste indépendant

Chaque début juillet, à l'aune de la plus grande épreuve sportive et populaire du monde, les analystes défaitistes du vélo pullulent en masse sur les réseaux sociaux, prisme franco-français oblige, et propagent une rhétorique profondément hostile aux héros du guidon, où la fantaisie et la beauté du sport sont remises en cause en permanence. Dans ce nuage de négativité, j'aimerais ici développer une once de positivité : non, malgré les doutes à priori légitimes que certains peuvent avoir, le cyclisme n'est pas mort. Je souhaite y croire.

Samedi 9 juillet 2016. Ce jour-là, l'étape du Tour de France qui amenait les coureurs à Bagnères-de-Luchon partait de ma ville natale, Pau, capitale du Béarn et de l'ancien royaume de Navarre. Capitale du Tour, aussi, puisque ville la plus empruntée par le peloton depuis 1903 après Paris et Bordeaux. Un an plus tôt, le 13 juillet 2015, Bernard Hinault et Christian Prudhomme inauguraient en grande pompe le Tour des Géants, un musée (ou plutôt un parcours thématique) en plein air retraçant la centaine de coureurs gagnante de la Grande boucle. Le lendemain, 14 juillet, jour des troubadours « de bals populaires, d'feux d'artifices et de flonflons » (1), Christopher Froome s'envolait dans la montée de la Pierre-Saint-Martin pour s'adjuger son deuxième Tour de France. C'est donc fort logiquement que, le 9 juillet 2016, au bord du Parc Tissié où est donné le départ fictif de la 8ème étape de la 103ème édition du Tour, Christopher Froome inaugure le totem dédié à sa victoire de 2015.

Au bord de la ligne de départ, un jeune garçon de 11 ans attend depuis 8 heures du matin le départ de ses coureurs favoris. Je me tiens là, sagement, accompagné de ma mère et verrai vers midi les champions s'élancer pour l'enfer pyrénéen annoncé (ascensions du Tourmalet, de la Hourquette d'Ancizan, de Val Louron-Azet et de Peyresourde). Quelques heures plus tard, le même Christopher Froome s'envolera au sommet de Peyresourde (prononcez le « y », je vous en conjure) et réalisera une descente restée dans la légende : en position Mohoric jusqu'à Luchon, il remportera en solitaire l'étape et glanera son premier maillot jaune de cette édition qu'il ne lâchera plus jusqu'à Paris. Comme l'année passée, il venait de gagner le Tour dans les Pyrénées.

Pourquoi m'être attardé aussi longuement sur cette étape de juillet 2016 ? La raison est simple : ce jour-là, en admiration devant ma télévision, j'ai appris à aimer le cyclisme. J'ai dit, au tout début de mon propos, que j'avais eu la chance de naître et grandir à Pau, capitale du Tour. Une chance dont j'ai profité : j'ai d'innombrables souvenirs de jeunesse au bord de la route. Néanmoins, ce samedi après-midi de 2016, j'ai compris l'art qu'était le cyclisme : la précision et la réussite qu'il nécessitait pour empocher une victoire obtenue au bout d'un effort dont peu sont capables. Ce jour-là, j'ai compris que la course était pure, par essence.

J'ai 20 ans. En 2013, quand Lance Armstrong a admis sa culpabilité dans les affaires de dopage qui lui étaient reprochées, j'en avais 8. J'étais un petit garçon, semblable à d'autres, mais en surpoids évident. Le vélo ? Je n'ai jamais su en faire, handicapé par des problèmes moteurs et d'équilibre que j'ai, fort heureusement, gommés pour la plupart, arrivé à l'adolescence. Pour moi, le Tour de France était un moyen d'admirer des gens qui pouvaient faire ce que je ne saurais jamais réaliser, sans en comprendre réellement les enjeux. Quand Armstrong a avoué sa culpabilité chez Oprah Winfrey, mon père a défendu la thèse du « tous dopés ». Je dois dire que cela l'arrangeait sans doute : il n'a jamais compris pourquoi je passais mes journées de juillet enfermé devant la télévision au lieu de m'aérer. Mais cela ne m'a pas affecté : j'ai suivi mon père dans beaucoup de ses croyances, ses conceptions hormis dans le sport. Exemple cocasse : il est un supporter de l'Olympique de Marseille et moi des Girondins de Bordeaux. Comme quoi, l'adage “tel père, tel fils" n'a pas toujours lieu d'exister.

Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris les enjeux derrière le dopage : à l'âge de 13 ou 14 ans. Sans doute lors du scandale des tests urinaires de Sa Majesté Chris Froome en 2018. J'ai cherché, alors, à adopter un regard plus critique sur l'état du cyclisme. Je me suis renseigné : Contador, en 2010 pour dopage encore une fois (même si l'on ne parle ici que de soupçons) Contador pour dopage moteur sur le Giro 2015 ou Cancellara sur les monuments flandriens au début des années 2010. J'ai souhaité, à l'époque, en conclure la chose suivante : nous ne pouvons jamais être certains. Une thèse à laquelle je ne crois plus aujourd'hui.

Face aux calculs d'apothicaires, la raison du cœur doit l'emporter

Nous sommes en 2025. Il y a cinq ans, au terme d'un final dantesque, Tadej Pogacar remportait son premier Tour de France. Après trois semaines d'une course stéréotypée par une machine Jumbo jaune d'ennui, la fougue de Pogacar a emporté les cœurs : ses attaques, trop souvent vaines, ont finalement payé lors d'un dernier contre-la-montre de légende, sur les terres de Thibaut Pinot. Un an après, à l'occasion de son émission du soir consacrée à l'étape du jour, France Télévisions diffusait un reportage sur les coulisses de l'après-victoire du plus jeune vainqueur de l'épreuve depuis un siècle. Dans celui-ci, on y voyait la mère de Tadej, chez elle, déclarant fièrement que son fils ne s'était jamais dopé et ne le ferait jamais, car c'était contre ses valeurs. Une déclaration que les sceptiques qualifieront de “préparée en avance” par une équipe de la formation UAE dédiée à la communication. Oui, peut-être : on ne peut pas fermer les yeux sur le passé sulfureux de l'équipe Lampre, ancêtre de la formation émiratie. Pourtant, ce jour-là j'y ai vu les dires d'une mère inquiète pour son fils et les conséquences que pourraient avoir ce type de pratique sur sa santé.

J'ai cru les mots de la mère Pogacar. À cet instant, il m'est devenu impossible de douter de quoi que ce soit sur le compte du jeune Slovène. Il écrasa le Tour 2021 avant de s'effondrer face à Jonas Vingegaard en 2022 et 2023. Puis vint la saison passée. Sur route, Pogi ne s'est plus contenté depuis longtemps de la simple Grande Boucle, banale épreuve d'endurance pour son physique d'athlète en quête de défis. Le voilà lancé à la poursuite des Monuments, autres étapes qui permettent au coureur lambda de devenir une légende de son sport. Là aussi, le Slovène écrase tout : Tour des Flandres en 2023, la Doyenne en 2021, 2022 et 2024... En réalité, ces épreuves printanières ou le soleil peut se mêler avec la pluie aussi rapidement qu'une descente de pinte un soir de fête, ne sont pas non plus son objectif suprême : celui de remporter le Giro d'Italia et la Grande Boucle la même année. Six mille kilomètres de grands tours en 8 semaines. Un défi qu'il réussira haut-la-main, alors même qu'il n'avait plus été réalisé depuis 1998 et le pirate Marco Pantani. Mais comment cet homme fait-il pour arriver à ses fins ?

C'est ici que le doute s'installe. On doute d'abord de ce qu'il a dans le sang : est-il dopé ? Impossible, j'ai dit que je croyais aux dires de sa mère. Nous sommes en plein dans une révolution : la préparation physique des coureurs a fait d'immenses progrès au cours de la dernière décennie, sans parler des nouveaux matériels. Thomas Voeckler l'a dit lui-même en interview : les performances d'aujourd'hui, les moyennes extravagantes auxquelles nous assistons, sont explicables par ce biais-là. Les tests existent et n'apportent pas de résultat.

Pourtant, force est de constater que voir à l'image deux monstres du sport attaquer froidement au cœur d'un col alpestre sans le moindre rictus de douleur pose question. Ainsi, voilà le second doute : sont-ils assistés mécaniquement ? Certains se sont mis, en bons apothicaires du cyclisme, à calculer des Watts. Ils y ont trouvé ce qu'ils cherchaient : des chiffres que les amateurs de cyclisme, vingt ans en arrière, considèreraient comme trafiqués. Des chiffres fous, pour une époque révolue, mais pleinement adaptés au réel de 2025 : celui du calcul minutieux de l'ensemble des données relatives au coureur et de la super-performance.

Nous voilà donc face à deux options. Assumer que l'on a tort ou persister dans le doute. L'homme, malheureusement, possède un défaut : lorsque la science est incapable de lui apporter ce qu'il souhaite entendre, il ne relâchera que rarement son idée initiale. Faible en son état, l'humain se construit bien souvent sa propre vérité, seule légitime d'avoir foi à ses yeux. Ici, et jusqu'à preuve du contraire (nous voilà au centre de la question), la science nous a apporté les preuves de la propreté du cyclisme : Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel et tous leurs compères gladiateurs du peloton sont en permanence contrôlés par des organismes indépendants. L'UCI contrôle également le matériel : si les progrès scientifique et technologique avancent en permanence, les règlements et les tests évoluent eux-aussi dans le bon sens en sorte que, si l'un de ces champions consommait quelque chose d'illégal dans son corps ou sur sa monture, il serait très difficile pour lui d'échapper à la loi.

Je pense qu'une dernière question mérite d'être posée. Pourquoi se doper ? Le cyclisme est un sport populaire. À chaque course, ce sont chaque fois plus de personnes qui s'amassent pour applaudir des fous de la machine se battre à 2000 mètres d'altitude pour le gain d'un prix, maillot ou bouquet de fleurs qui ne possède finalement qu'une valeur négligeable face à la force et l'enthousiasme populaires qu'il entraîne. Se doper, dans le simple objectif rapace et vicieux de l'emporter et s'attirer une gloire éphémère par la voie du triomphe, c'est avant tout risquer de tout perdre. Le cycliste, en tant que tel, est déjà un héros. Réaliser son activité exploite déjà les limites du corps humain et de la recherche sur celui-ci. Le dopage est à l'opposé de ses valeurs et personne n'a vraiment intérêt à s'y adonner. Armstrong en est l'exemple parfait : d'égérie de la lutte contre le cancer, il est devenu un paria, sorte de pestiféré à oublier. Qui peut espérer devenir une telle chose, après un tel exemple ? L'époque a changé : nous ne sommes plus dans les années 1960 où le dopage était en somme un mal nécessaire pour arriver à l'extraordinaire. Aujourd'hui, les progrès technique et scientifique se suffisent à eux-mêmes et, pour cette raison, nous nous devons de profiter du spectacle extraordinaire que le cyclisme et son public nous offrent au lieu de nous battre sur d'éventuelles tricheries, magouilles ou autres tartuffes qui n'ont plus lieu d'exister. Nous ne sommes pas les commissaires du sport ; nous sommes ses admirateurs et ceux qui le font vivre.

Cette page a été mise en ligne le 11/07/2025